土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)

資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。

取扱い分野:土地の境界確定や不動産の表示登記全般。

経歴:開業以来23年間、土地の境界確定など登記関係業務を行っています。

土地家屋調査士のプロフィールはこちら

「土地の境界線の目印には、どんな物がある?」

「土地の境界線に目印が無いので、はっきりさせるには?」

「杭が打ってあるけど、境界線の杭なのかを知るには?」

「土地の境界線の目印が、抜かれてしまったら?」

「あったはずの土地の境界線の目印を探すには?」

「土地の境界線が湾曲の場合、境界の目印は何点必要?」

「境界線に目印が無いので、杭を打ちたいと言われた」

土地の境界線の目印になる境界標について、

このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか?

そこでこの記事では、土地の境界線の目印について、

上記7つの疑問をすべて解決できるように、

土地の境界確定業務を行っている土地家屋調査士が解説致します。

この記事をすべて閲覧することで、

土地の境界線の目印について、7つの疑問を全て解決できます。

【この記事の内容を動画で見る】

この記事と同じ内容を、【動画】でも観て頂けます。

記事を読みたい方は、このまま下に読み進めて下さい。

土地の境界線の目印には、どんな物がある?

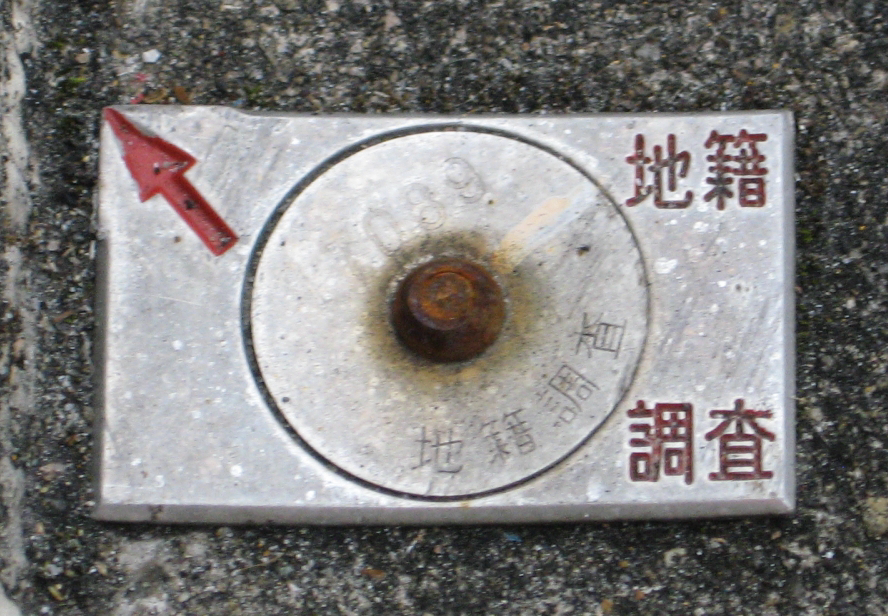

土地の境界線の目印には、下図1のような金属プレート、

金属鋲、プラスチック杭、コンクリート杭、石杭の5種類あり、

各境界点に境界標として1つ設置するのが一般的です。

なぜなら、不動産登記規則第77条第1項9号で、

境界標は、筆界点にある永続性のある石杭、又は金属標、

その他これに類する標識をいうと定められているからです。

不動産登記規則第七十七条第一項

九 境界標(筆界点にある永続性のある石杭又は金属標その他これに類する標識をいう。以下同じ。)

引用元: e-Gov法令検索.「不動産登記規則 」. (参照 2025-5-6)

ただし、隣地所有者と土地の境界の確認のため、

境界の目印を仮に付けるといった場合もあり、

その場合は、下図2のようにマーキングを付けたり、

下図3のようなプラスチック杭や木杭を、境界点の仮の目印にすることもあります。

そして、隣地所有者と境界点について合意できれば、

通常、5種類の境界標の内から1つを選択して、

土地の境界線の目印として、境界点に設置するのです。

なお、以前は、境界木として、樹木や竹を植栽して、

土地の境界線の目印にする場合もあったことに注意が必要です。

境界木の種類や、境界木が示す境界線の位置については、

地域によって異なるため、土地所有者及び隣地所有者、

近隣の古老の証言などを参考にする必要があります。

土地の境界線に目印が無いので、はっきりさせるには?

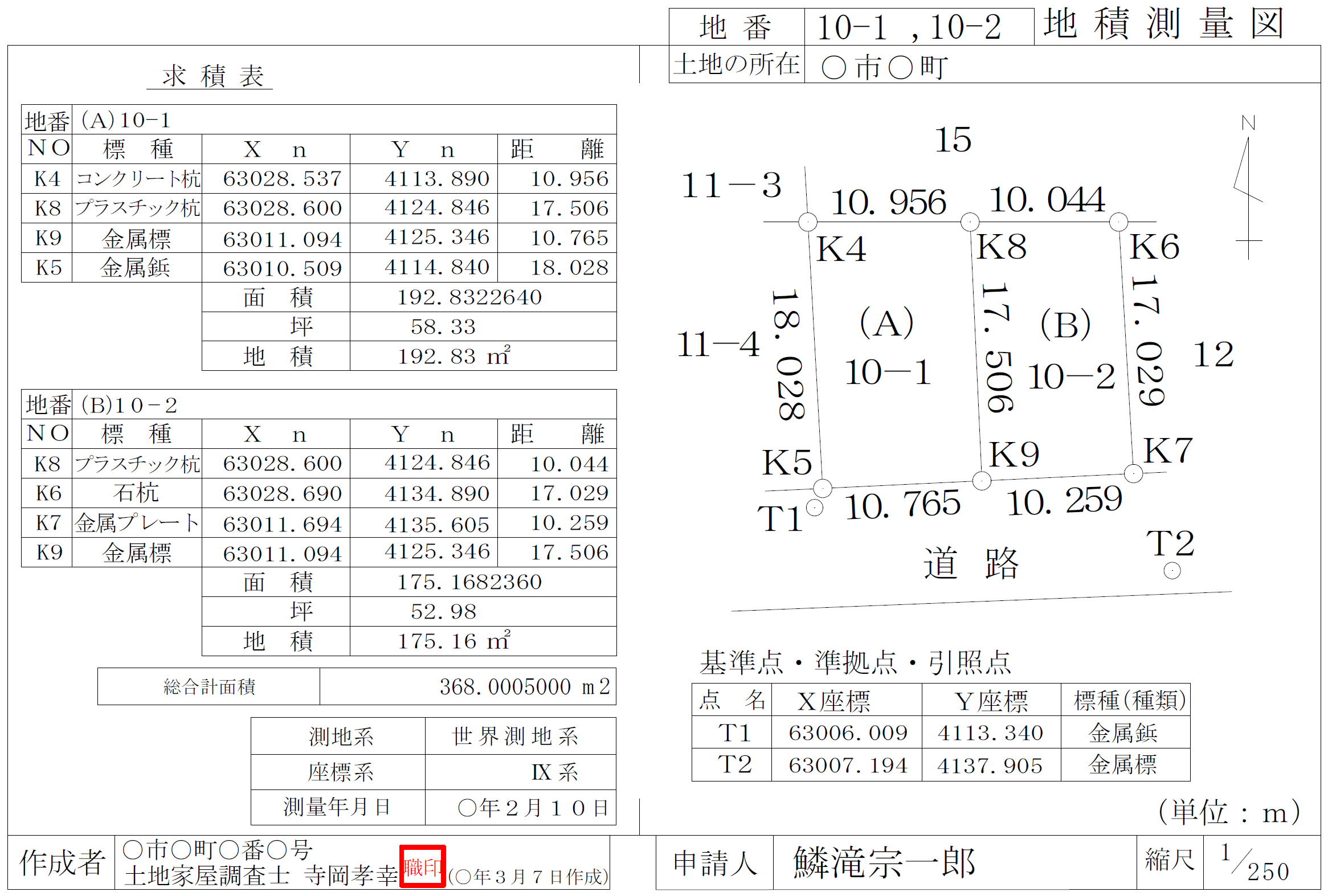

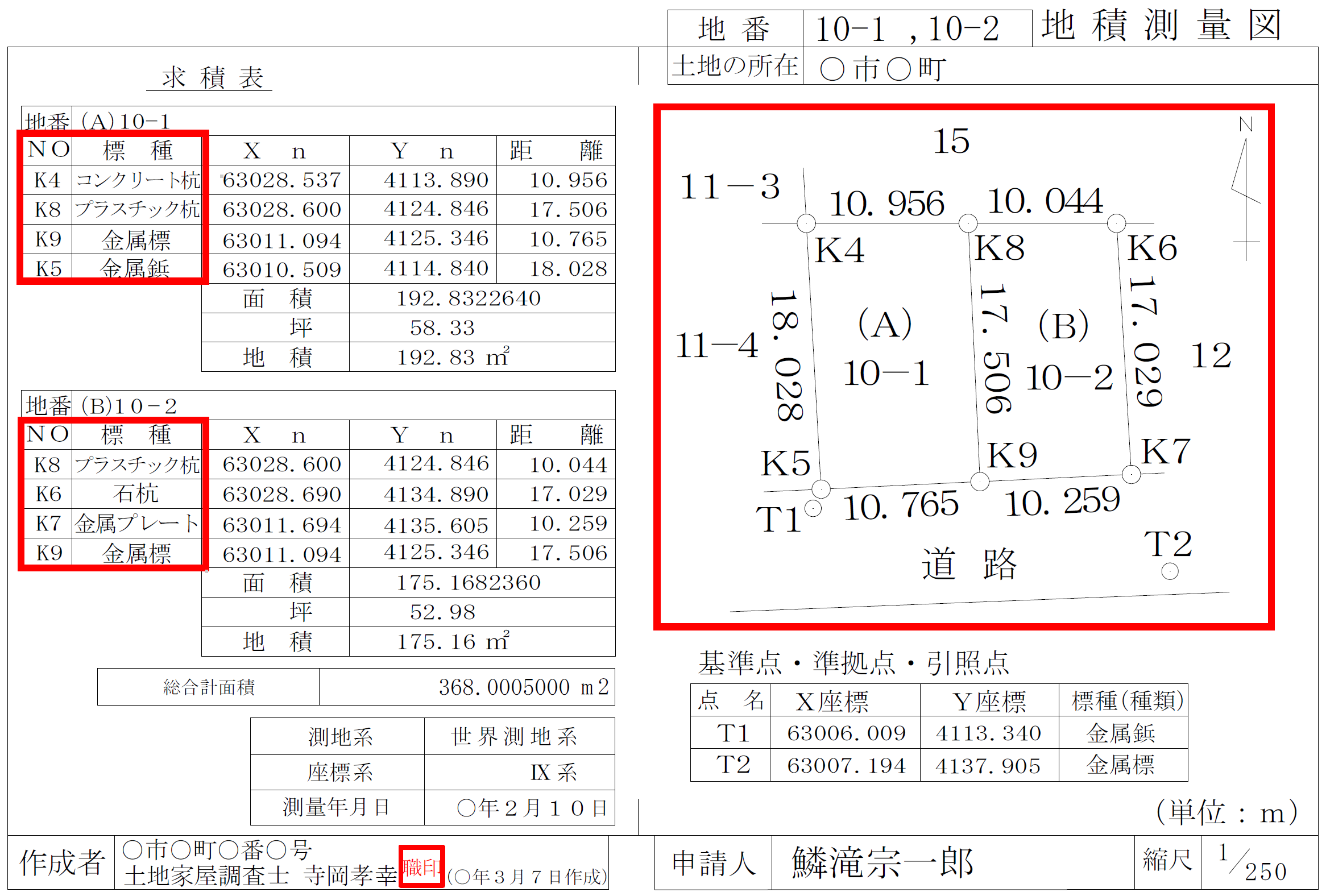

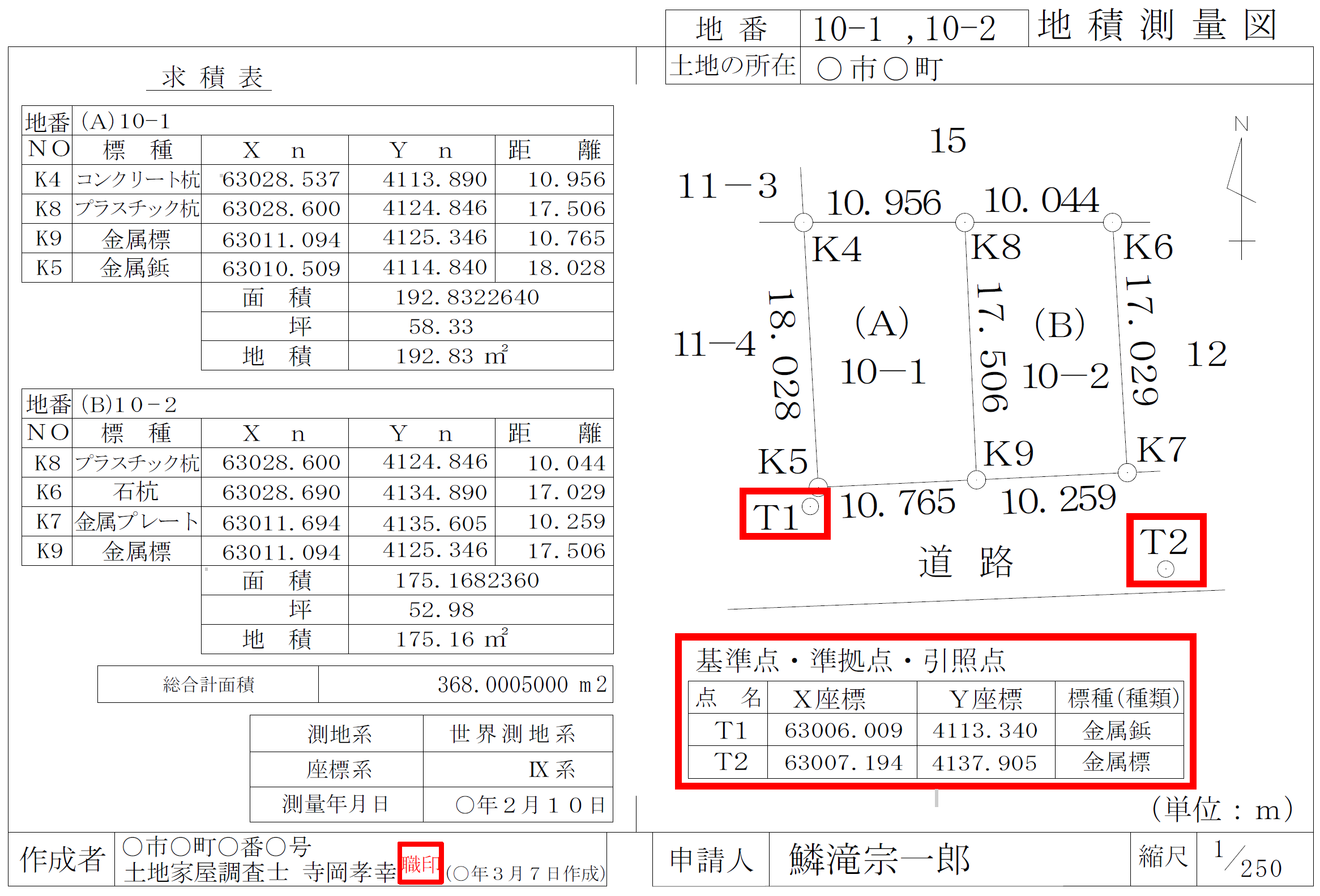

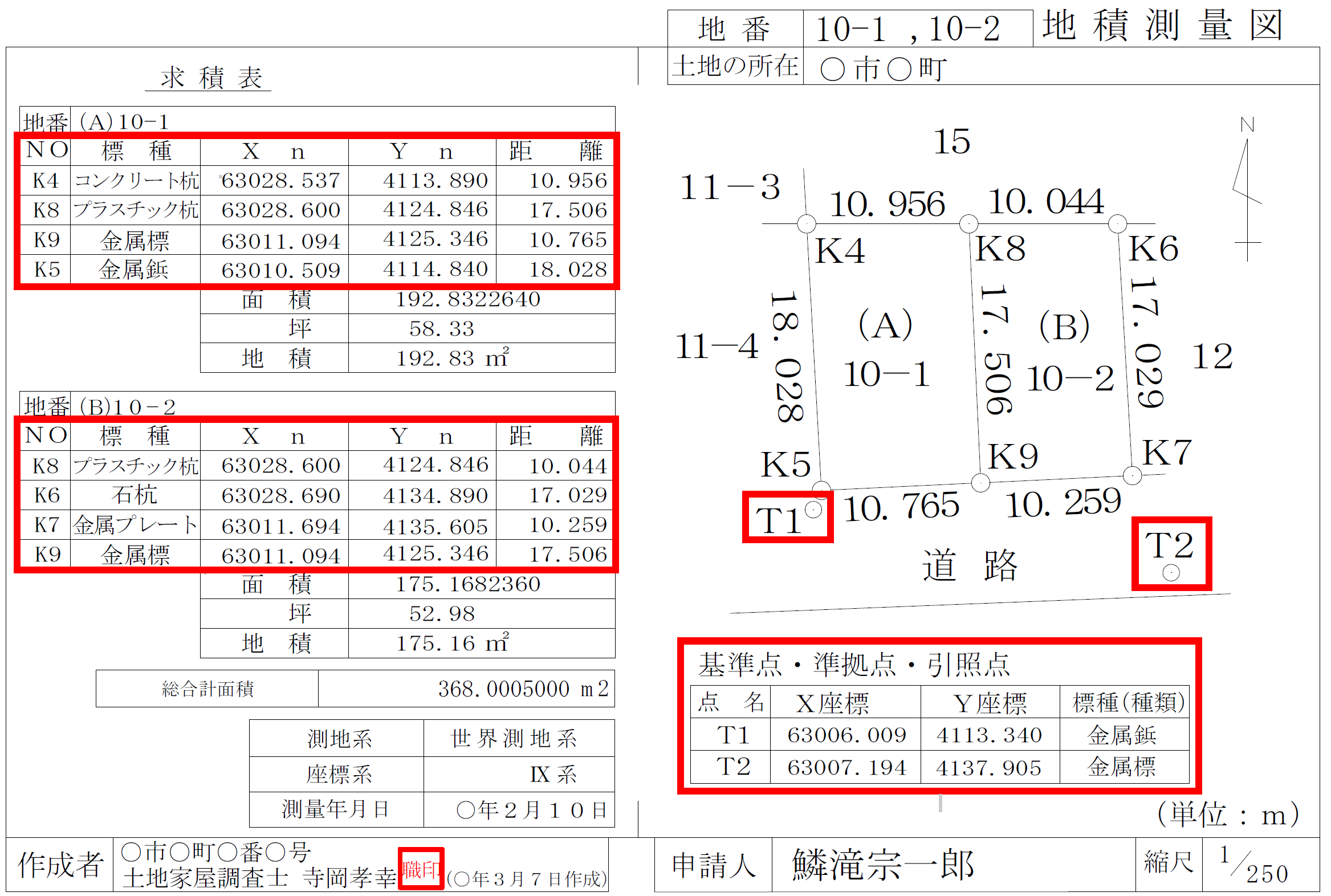

まずは、下図4のような土地の地積測量図が備わっていないか、

隣地の土地も含めて、法務局などで確認してから、

もし土地の地積測量図があれば、すべて取得します。

なぜなら、上図4のようなXY座標による土地の地積測量図があり、

現地に基準点が2点以上残っていれば、復元測量を行うことで、

通常、土地の境界線の目印が無い箇所に、

目印となる境界標を設置することが可能だからです。

現地の境界点に境界標を設置するには、

多少の費用がかかりますが、

お近くの土地家屋調査士に復元測量を依頼するのが一般的です。

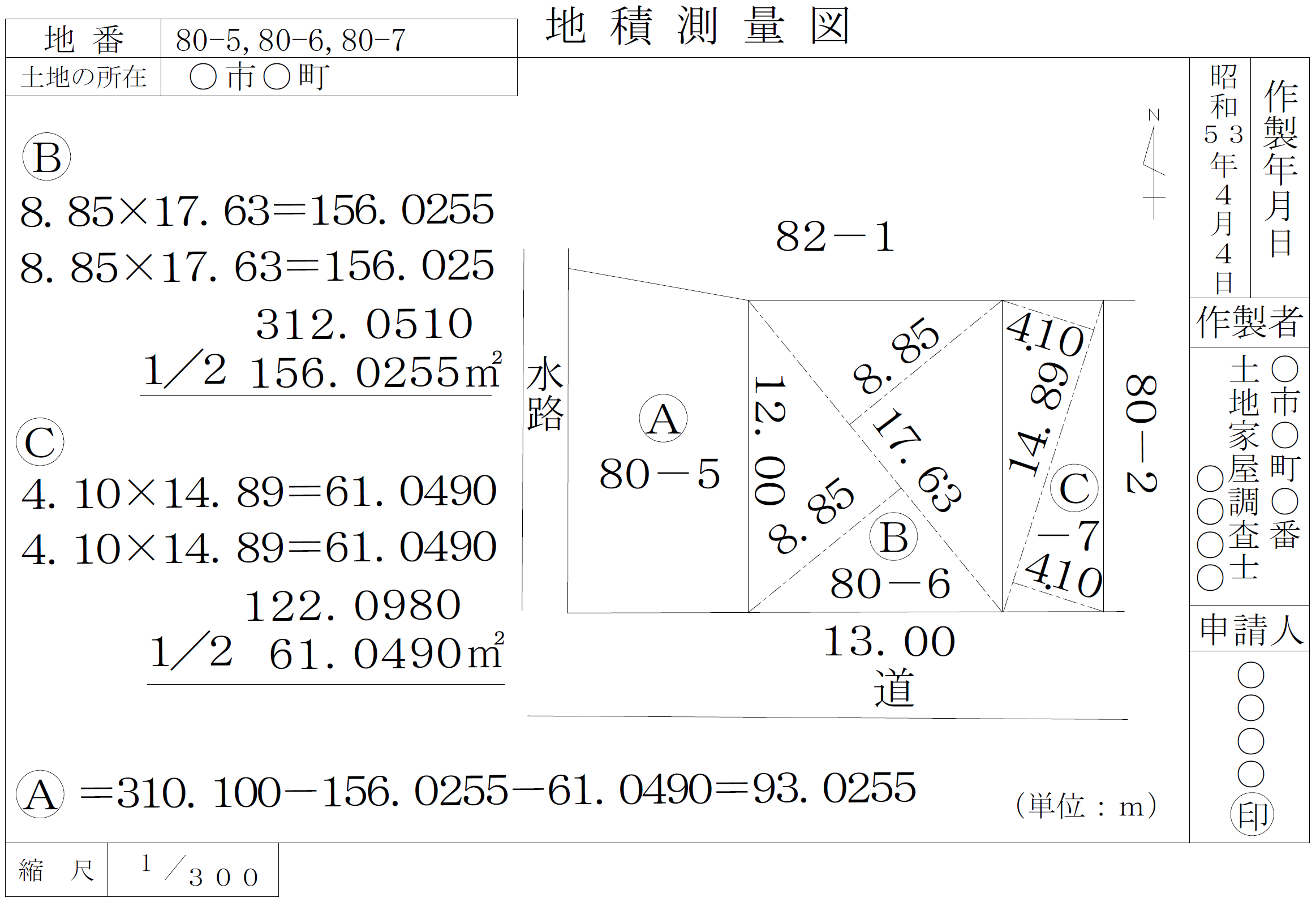

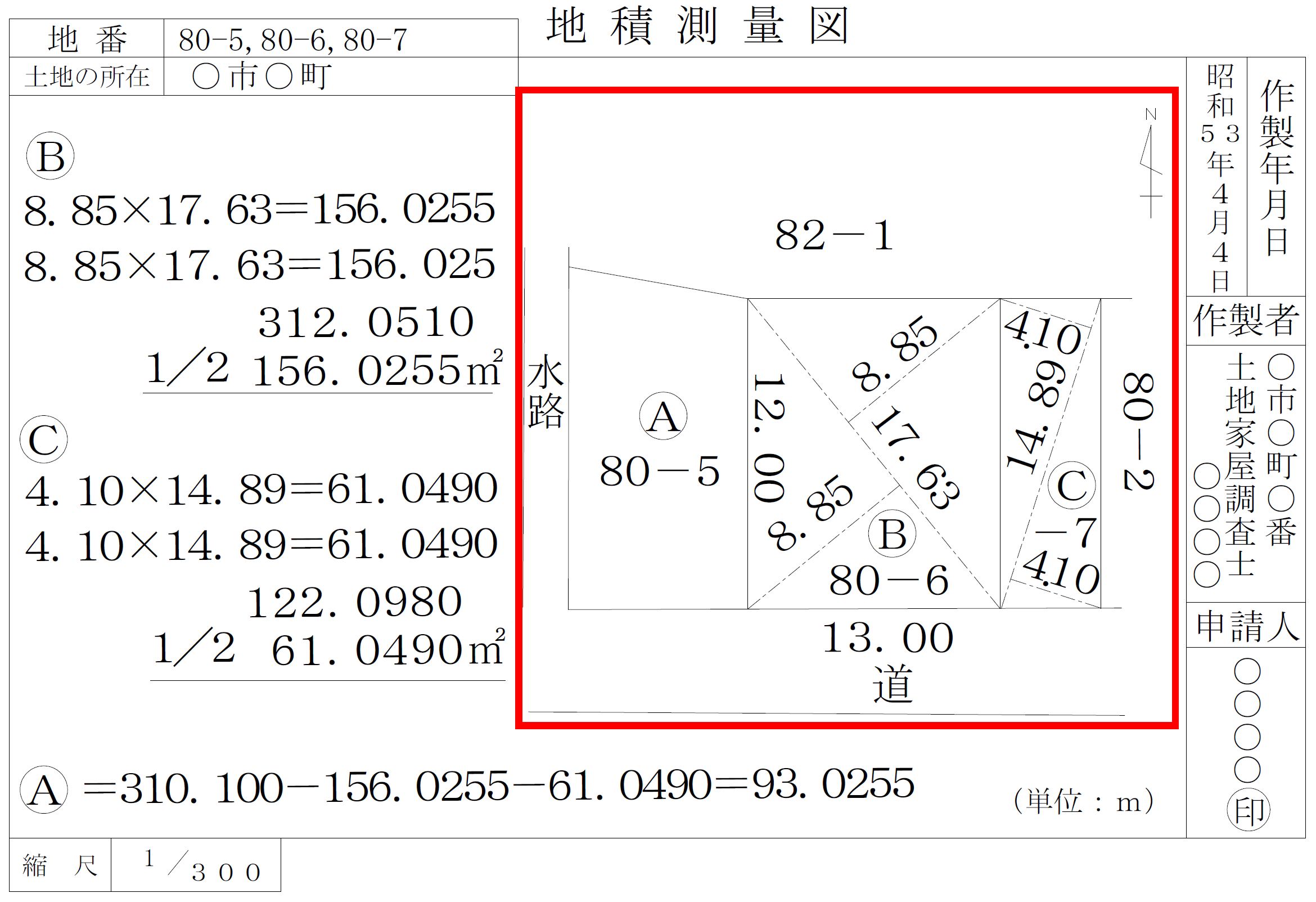

逆に、下図5のような復元能力が無い三斜地積測量図の場合や、

そもそも土地に地積測量図が無いといった場合には、

先に、隣地所有者と境界立会いを行い、境界を確定させる必要があります。

なぜなら、現地で明確に境界が確定していない土地については、

隣地所有者と境界立会いを行い、境界が確定できた段階で、

土地の境界線の目印として、各境界点に境界標を設置するのが通例だからです。

また、民法第223条で、境界標の設置について、

土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、

境界標を設けることができると定められています。

民法第二百二十三条(境界標の設置)

土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。

引用元: e-Gov法令検索.「民法 」. (参照 2025-5-6)

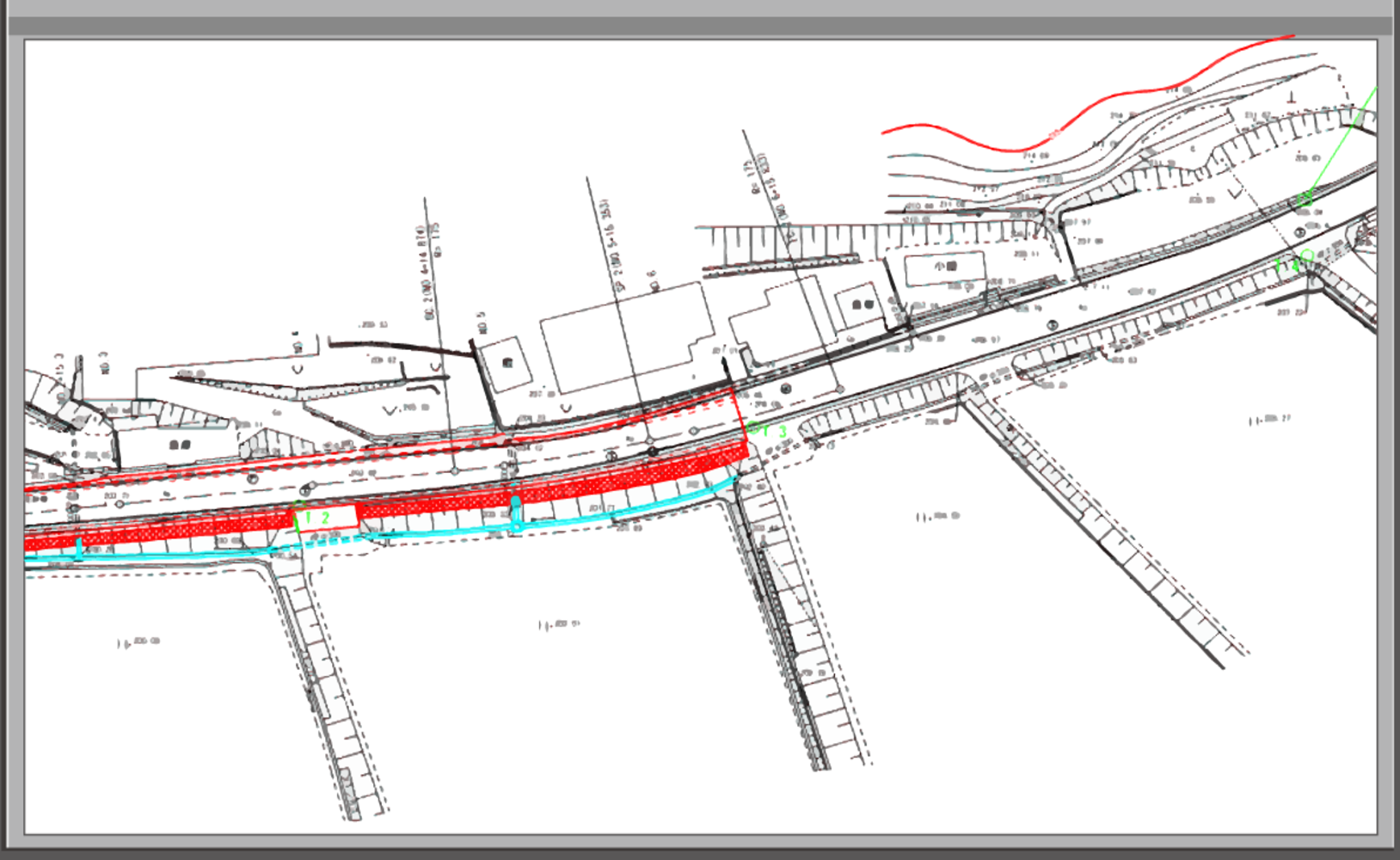

ただ、過去に地籍調査や区画整理事業が行われた土地の場合、

法務局に地積測量図が無くても、事業を行った市区町村役所で、

基準点や各境界点の座標値などを管理していることもあるため、

隣地所有者との境界立会いの前に、確認しておくことが必要です。

もし、基準点や復元性のある各境界点の座標値を入手できれば、

復元測量を行い、通常、隣地所有者にも境界立会い確認の上で、

現地の境界点に境界標を設置することが可能になるからです。

なお、境界立会いとはどういった作業なのかについては、

「境界立会とは?土地の境界立会には行くべき?」で、

くわしく解説しています。

境界確定とはどういった作業なのかについては、

「境界確定とは?境界確定の費用はいくら位?」をご参照下さい。

杭が打ってあるけど、境界線の杭なのかを知るには?

まずは、下図6のような土地の地積測量図を法務局等で取得して、

杭が打ってある付近が、境界点になっているかどうかと、

境界標として、杭の記載があるのかどうかを、

取得した地積測量図の内容を見て、確認することが必要です。

もし、杭を打っている付近が境界点になっていて、

杭が境界標として地積測量図に記載されていれば、

境界線の杭である可能性が、非常に高いと言えるからです。

ただし、正確な所は、土地の地積測量図を基にして、

現地にある基準点と、現地に打っている杭を測量して、

地積測量図に記載されている境界点と、

一致しているかどうかを調べる必要があります。

土地の地積測量図が、XY座標による地積測量図で、

現地に基準点が2点以上残っていれば、通常、

復元測量を行うことで、境界点を現地に復元することや、

現地に打っている杭が、境界標なのかどうかも判断できるからです。

しかし、土地の地積測量図が下図7のような三斜図面でしたら、

通常、境界点の現地復元能力が無いため、

隣地所有者と境界立会いを行い、

お互いの境界についての認識などを確認する流れになります。

また、土地によっては、地積測量図が無い場合もあり、

その場合も、現地に打ってある杭が、境界点なのかどうかを、

隣地所有者と境界立会いを行って確認する流れになります。

ただ、過去に地籍調査事業や区画整理事業が行われた土地は、

通常、事業を行った市区町村役所の担当課で、

基準点や各境界点の座標値などを管理していますので、

それらの座標値や境界標の情報などから、判断が必要な場合もあります。

もし、復元測量などの作業を、ご自分で行うのが難しい場合は、

費用は多少かかりますが、

お近くの土地家屋調査士に依頼する流れが一般的です。

土地家屋調査士であれば、地積測量図の取得や、復元測量、

隣地所有者との境界立会いなどを業務とする国家資格者なので、

現地に打っている杭が、境界線の杭なのかどうかを、

通常、正確に判断してもらえるからです。

土地の境界線の目印が、抜かれてしまったら?

もし、下図8のようなXY座標による地積測量図があり、

現地に基準点が2点以上残っていれば、復元測量により、

境界線の目印があった所に、正確に復元することが可能です。

また、過去に地籍調査事業や区画整理事業が行われた土地なら、

事業を行った市区町村役所で管理している境界点の座標値と、

基準点の座標値から、現地に境界点を復元できる場合もあります。

ただ、いずれにしましても、現地に境界点を復元した後、

念のため、隣地所有者と境界立会いを行い、

境界点を確認した上で、抜かれた杭を境界点に再設置などすると良いです。

もし、地積測量図など境界点の座標値が無い場合は、

通常、現地に境界点を復元することができないため、

隣地所有者と境界立会いを行い、境界線の目印のあった所に、

境界標を再設置する方法が考えられます。

あったはずの土地の境界線の目印を探すには?

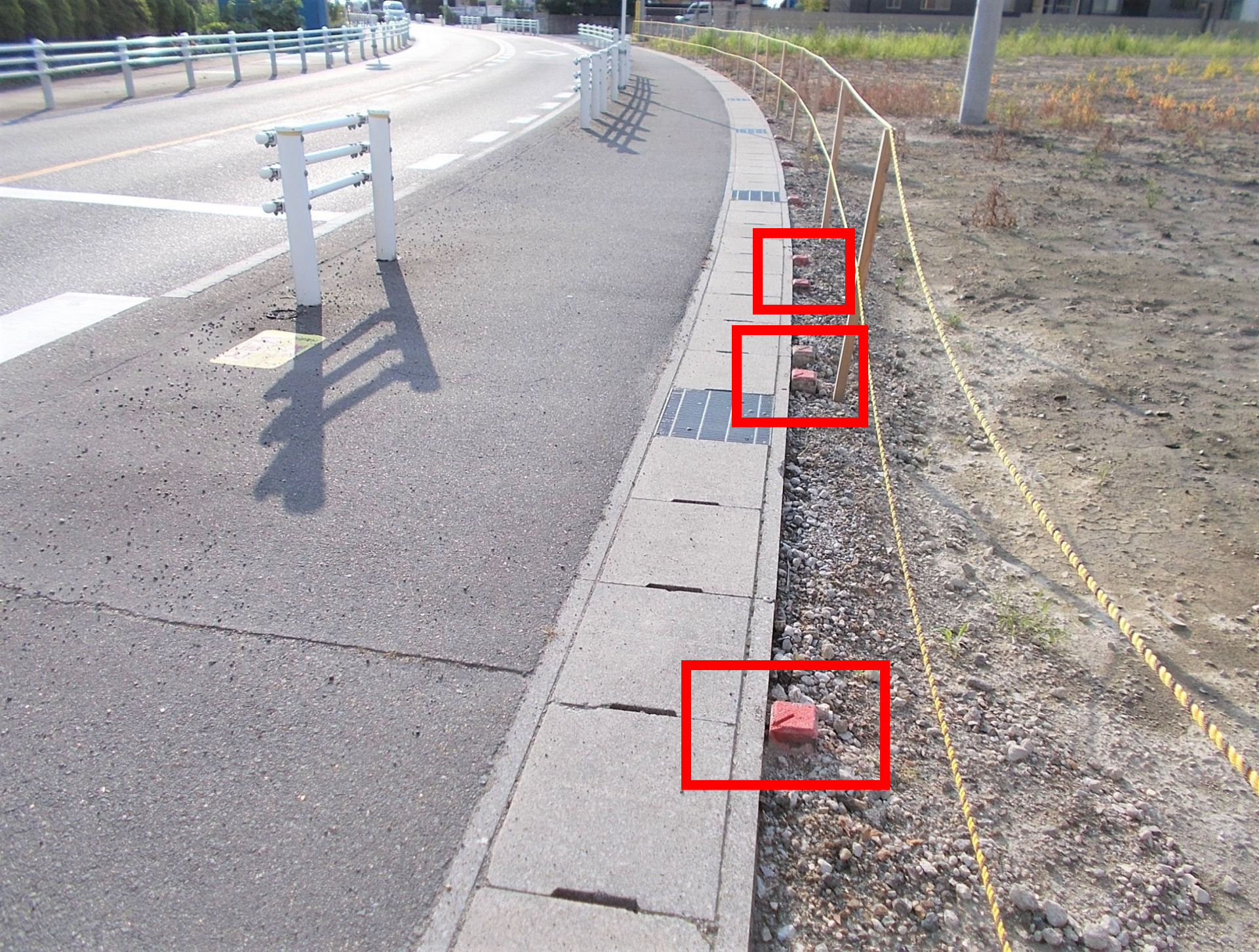

まずは、土砂などで埋もれていないかどうかを確認します。

もし、土砂などが被さっていれば、土砂をのけたり、

土砂を掘ってみる事で、境界線の目印が出てくることも、

よくあることだからです。

また、土地境界線の目印のあった付近で、

過去に何らかの工事がされていないかも確認します。

もし、過去にお隣の外構工事や、道路工事等が行われていれば、

工事の際に、土地境界線の目印が無くなった可能性があるからです。

なお、お隣の外構工事や、道路工事などが原因で、

土地境界線の目印が撤去されたといった場合については、

「境界標を勝手に撤去されたらどうすれば良い?」で、

くわしく解説しています。

もし、土砂が原因で目印が見つからないわけでもなく、

工事が原因でもないといった場合には、

下図9のような土地の地積測量図を確認します。

なぜなら、XY座標による地積測量図があり、

現地に基準点が2点以上残っていれば、

復元測量により、土地境界線の目印のあった境界点を、

現地に復元することが可能だからです。

座標による地積測量図などがあり、

復元測量を行える状態でしたら、

境界線の目印のあった場所をピンポイントで探せます。

ただし、三斜法による地積測量図の場合や、

そもそも、地積測量図が無い土地や、

地籍調査事業や区画整理事業も行っていない土地の場合には、

あったはずの土地境界線の目印を探し当てるのは難しいと言えます。

その場合、無くなった土地境界線の目印について、

隣地所有者にも確認した上で、

土地境界線の目印を新たに設置する方法が考えられます。

土地の境界線が湾曲の場合、境界の目印は何点必要?

土地の境界線が、下図10のように湾曲している場合、

境界の目印が何点必要なのかについては、

特に決まりはありません。

そのため、隣地所有者との境界立会いの時に、

境界の目印として、どこに何を設置するのかを、

隣地所有者と相談した上で決めると良いです。

ただ、少なくとも、目視でわかる各折れ点には、

下図11のように、できるだけ境界の目印を設置するのが通例です。

なお、コンクリート構造物が境界線になっている場合、

目視では直線のように見えても、

実際は少しずつ曲がっていることもあります。

そのため、湾曲部を直線で大きくカットしてしまわないように、

測点の間隔をあまり空けずに、湾曲部の測量を行い、

直線なのか、曲がっているのかを、座標で確認した上で、

境界点を決めていく方法もあります。

境界線に目印が無いので、杭を打ちたいと言われた

隣地所有者又は隣地所有者が依頼した土地家屋調査士から、

境界標など土地境界線の目印を打ちたい旨の申出があれば、

できるだけ協力されることをお勧めします。

なぜなら、境界標や境界杭を設置するには、

通常、地積測量図などの資料調査から始まり、

測量作業や、境界確認書など境界確定書類の作成も必要になります。

それらの作業および作成費用については、例外を除いて、

土地境界線の目印を設置したい方、

いわゆる境界確定をしたい方が、すべて負担するのが一般的です。

そのため、境界点について、特に異論がないようでしたら、

費用負担が無く、隣地との境界確定ができることを考えれば、

お隣との境界線の目印の設置などには、協力した方が良いと言えます。

さらに、土地基本法第6条第2項で、土地所有者は、

土地の所有権の境界の明確化のための措置を、

適切に講ずるように努めなければならないと定められているからです。

土地基本法第六条第2項(土地所有者等の責務)

2 土地の所有者は、前項の責務を遂行するに当たっては、その所有する土地に関する登記手続その他の権利関係の明確化のための措置及び当該土地の所有権の境界の明確化のための措置を適切に講ずるように努めなければならない。

引用元: e-Gov法令検索.「土地基本法 」. (参照 2025-5-6)

なお、境界確定とはどういった作業なのかについては、

「境界確定とは?境界確定の費用はいくら位?」で、

くわしく解説しています。

また、境界標や境界杭といった土地の境界線の目印は、

土地所有者、又は隣地所有者のどちらかが、

勝手に設置して良いものではありません。

境界標や境界杭の適切な設置の仕方については、

「境界標は勝手に設置して良い?設置方法と費用」をご参照下さい。

このページを読んだ人は、次の関連性の高いページも読んでいます。