土地家屋調査士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)

資格:土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)、行政書士。

取扱い分野:土地の境界確定や不動産の表示登記全般。

経歴:開業以来23年間、土地の境界確定など登記関係業務を行っています。

土地家屋調査士のプロフィールはこちら

「地積測量図と確定測量図の違いは何?」

「地積測量図と確定測量図は、どんな場合に必要?」

「地積測量図や確定測量図は、どこで取得できる?」

「地積測量図と確定測量図は、同じと考えて良い?」

地積測量図と確定測量図について、

この様な疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか?

そこでこの記事では、地積測量図と確定測量図にテーマを絞り、

地積測量図と確定測量図の違いについて、

土地の境界確定業務を行っている土地家屋調査士が解説致します。

この記事を全て閲覧することで、初めて測量図を見る方でも、

地積測量図と確定測量図の違いがすべてわかります。

【この記事の内容を動画で見る】

この記事と同じ内容を、【動画】でも観て頂けます。

記事を読みたい方は、このまま下に読み進めて下さい。

境界が確定されているか否かの違い

地積測量図は、必ずしも境界が確定しているとは限りませんが、

確定測量図は、境界が確定していることを示す図面です。

まず、地積測量図は、境界が確定している場合と、

境界が確定していない場合があります。

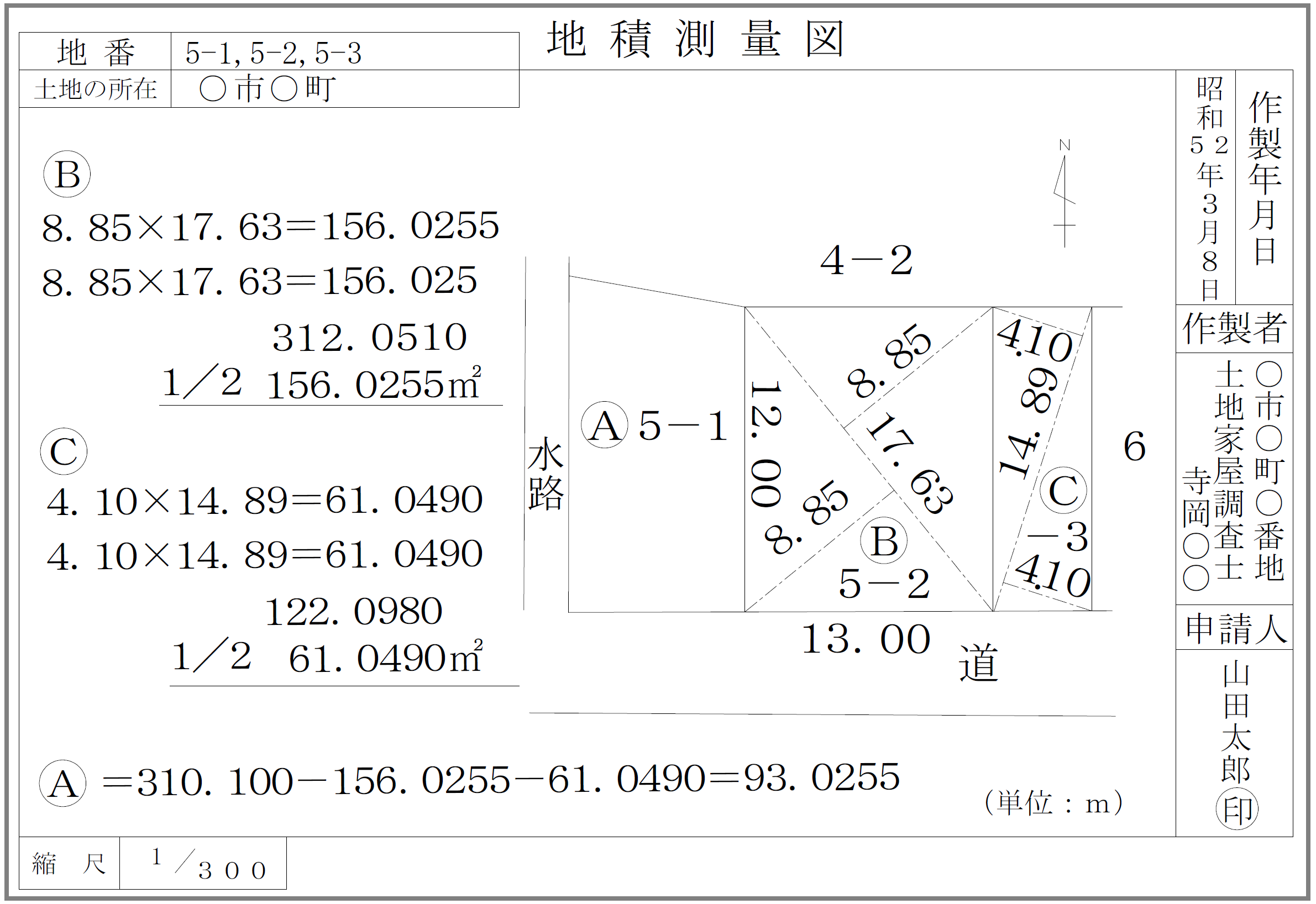

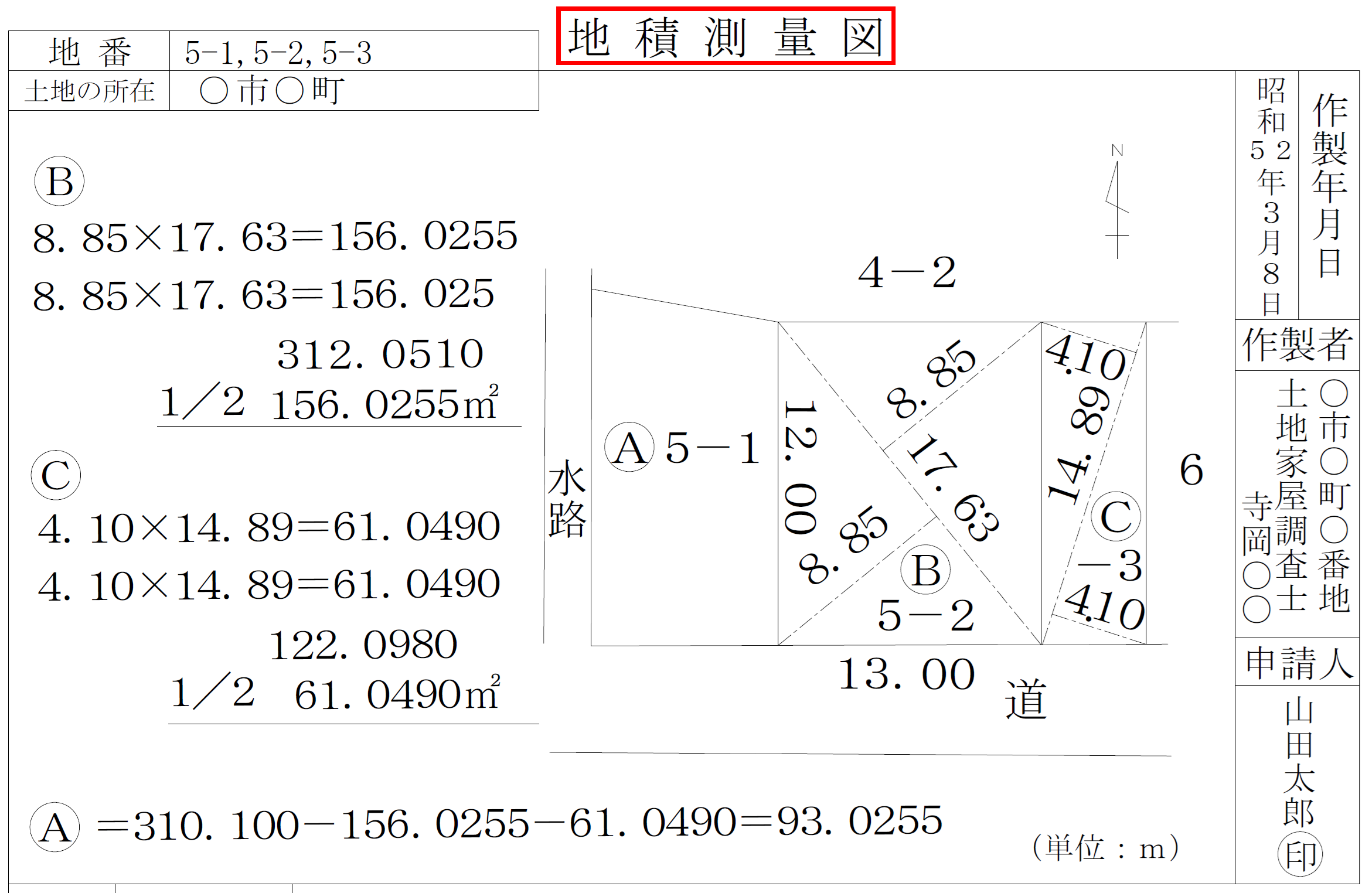

具体的には、地積測量図が、下図1のような、

三斜法による地積測量図の場合、

通常、境界は確定していないと判断できます。

なぜなら、上図1のような三斜法による地積測量図は、

主に昭和30年代から昭和50年代に作成された図面で、

境界標の記載がなかったり、現地復元性のない測量図だからです。

つまり、三斜法による地積測量図があっても、

現地でどこが境界点なのかが、正確にわからないため、

境界が確定しているとは言えないのです。

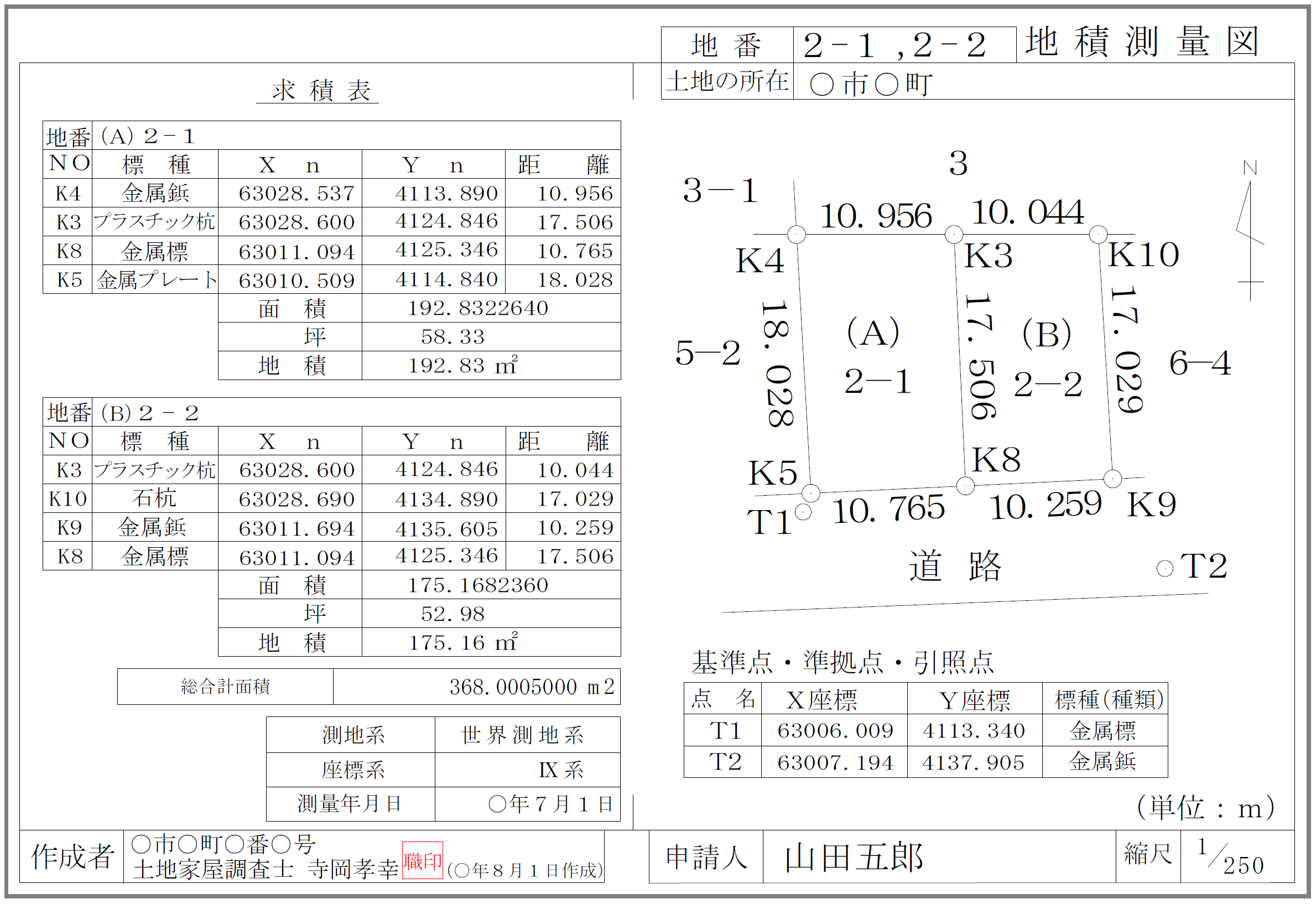

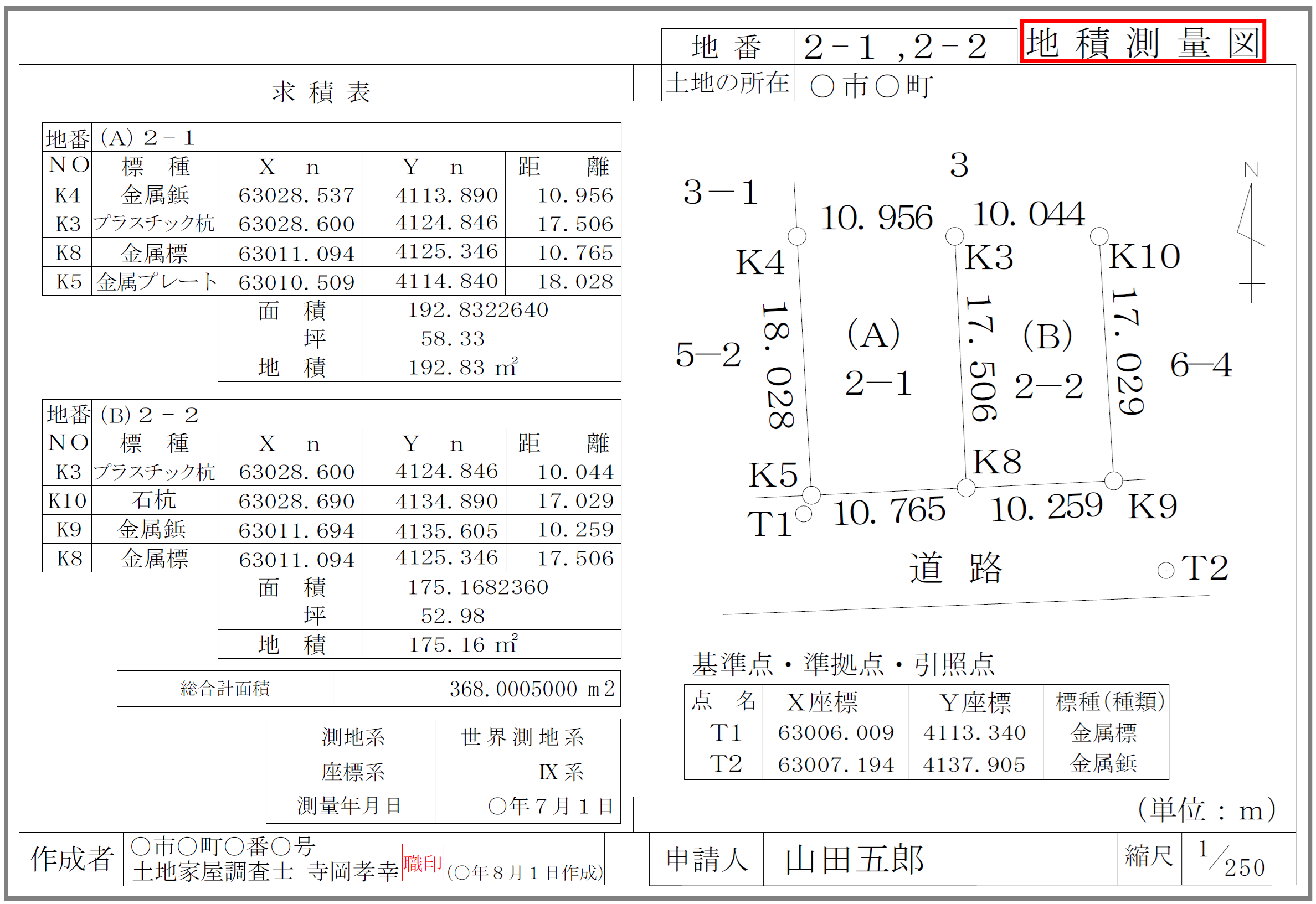

しかし、下図2のような座標法による地積測量図がある場合、

各境界点の境界標の記載があり、現地にもその境界標があれば、

通常、境界は確定していると判断できます。

なぜなら、上図2のような座標法による地積測量図は、

主に昭和60年代から現在に渡って作成されている図面で、

通常、隣地所有者と境界確認をしており、

現地復元性のある測量図だからです。

つまり、座標法による地積測量図があれば、

現地のどこが境界点なのかを、現地に復元できるため、

通常、境界が確定していると言えるのです。

ただし、座標法による地積測量図があっても、

基準点又は境界標が、現地に2点以上残っていない場合などは、

現地復元性のない地積測量図になるため、

境界が確定しているとは言えないことに、注意が必要です。

なお、座標法による地積測量図があっても、

現地に境界標が無い箇所は、復元測量を行い、

現地に境界点を復元して、隣地所有者とも確認する方法があります。

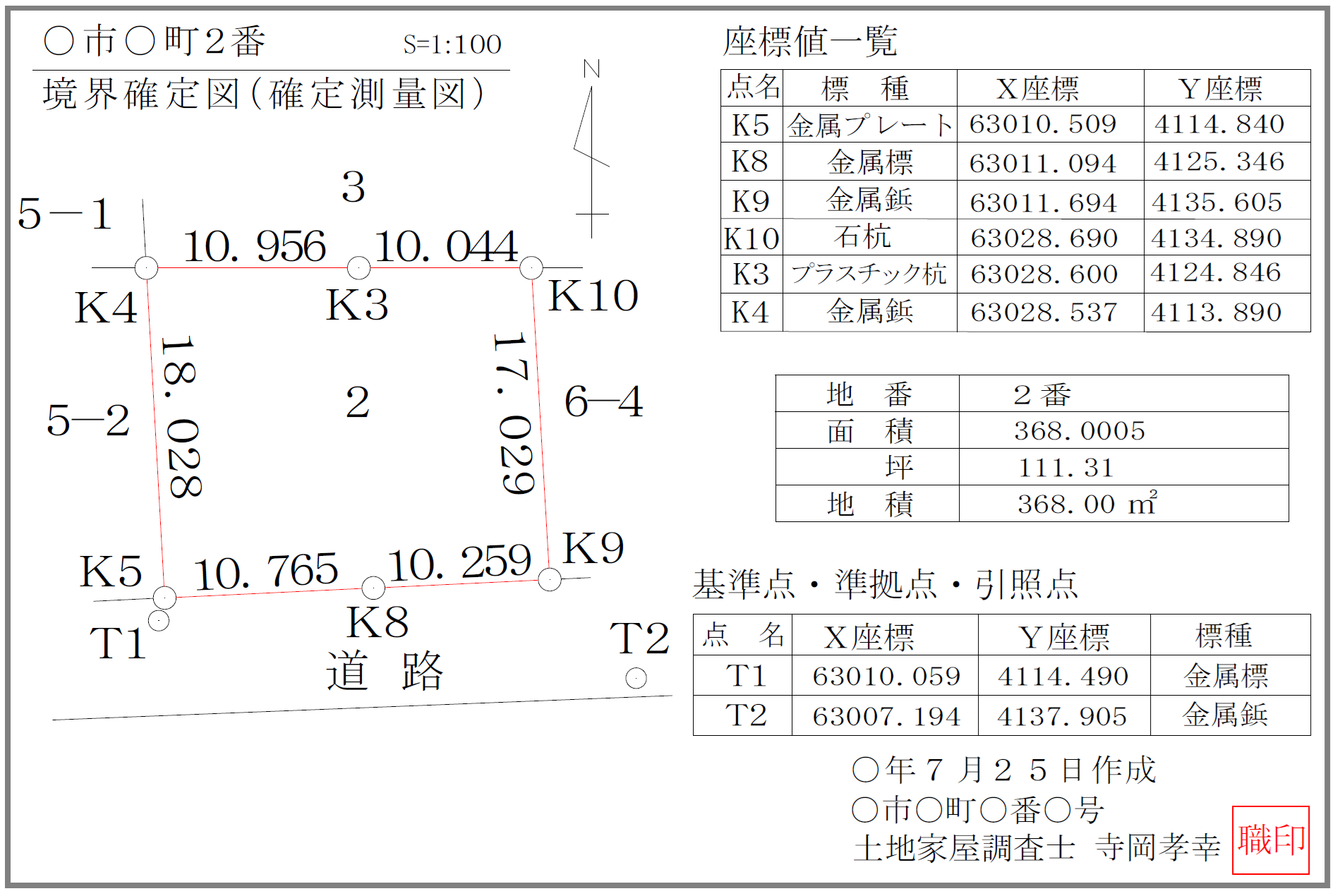

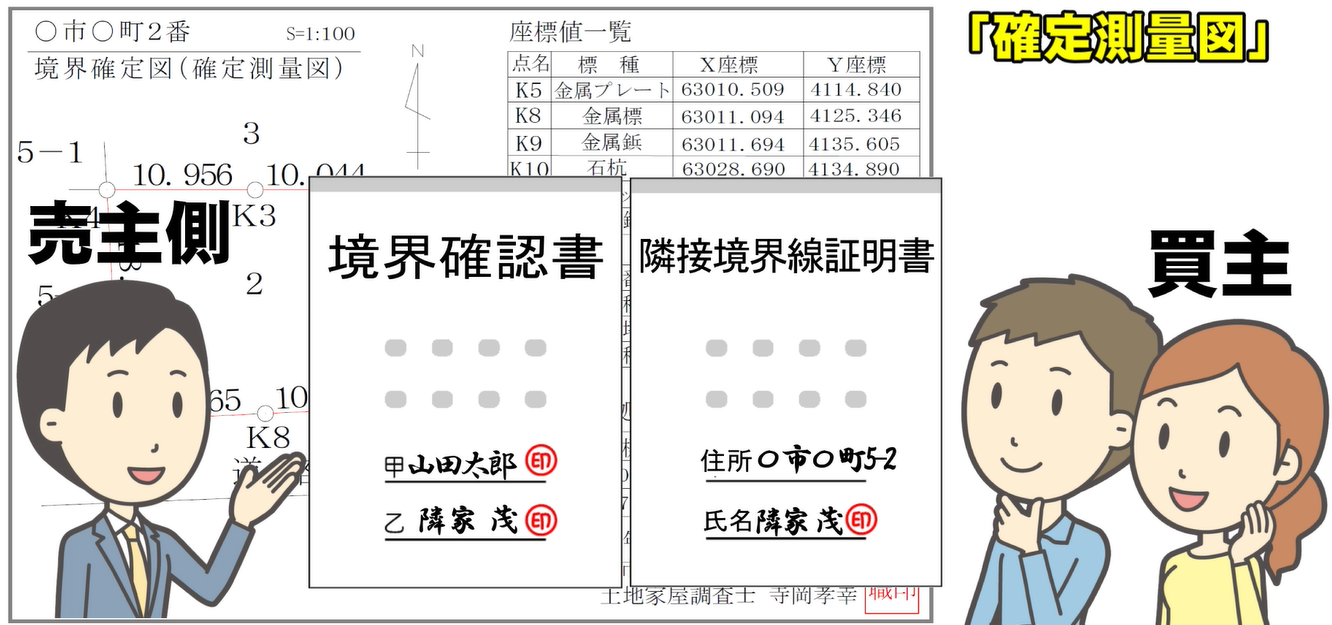

次に、確定測量図は、土地の公図や地積測量図等の資料を基に、

隣地所有者と境界確認をした上で、各境界点の測量を行い、

下図3のように、境界が確定していることを証明する図面のことです。

確定測量図は、各境界点について、隣地所有者と確認の上、

合意した境界点を測量し、境界確認書又は隣接境界線証明書に、

隣地所有者も署名と押印を行った上で作成する図面になります。

そのため、確定測量図だけが、単独で存在するわけではなく、

通常、隣地所有者の署名と押印がされた境界確認書、

又は、隣接境界線証明書などの境界確定書類も、

確定測量図の根拠として、存在していることになります。

公的図面か私的図面かの違い

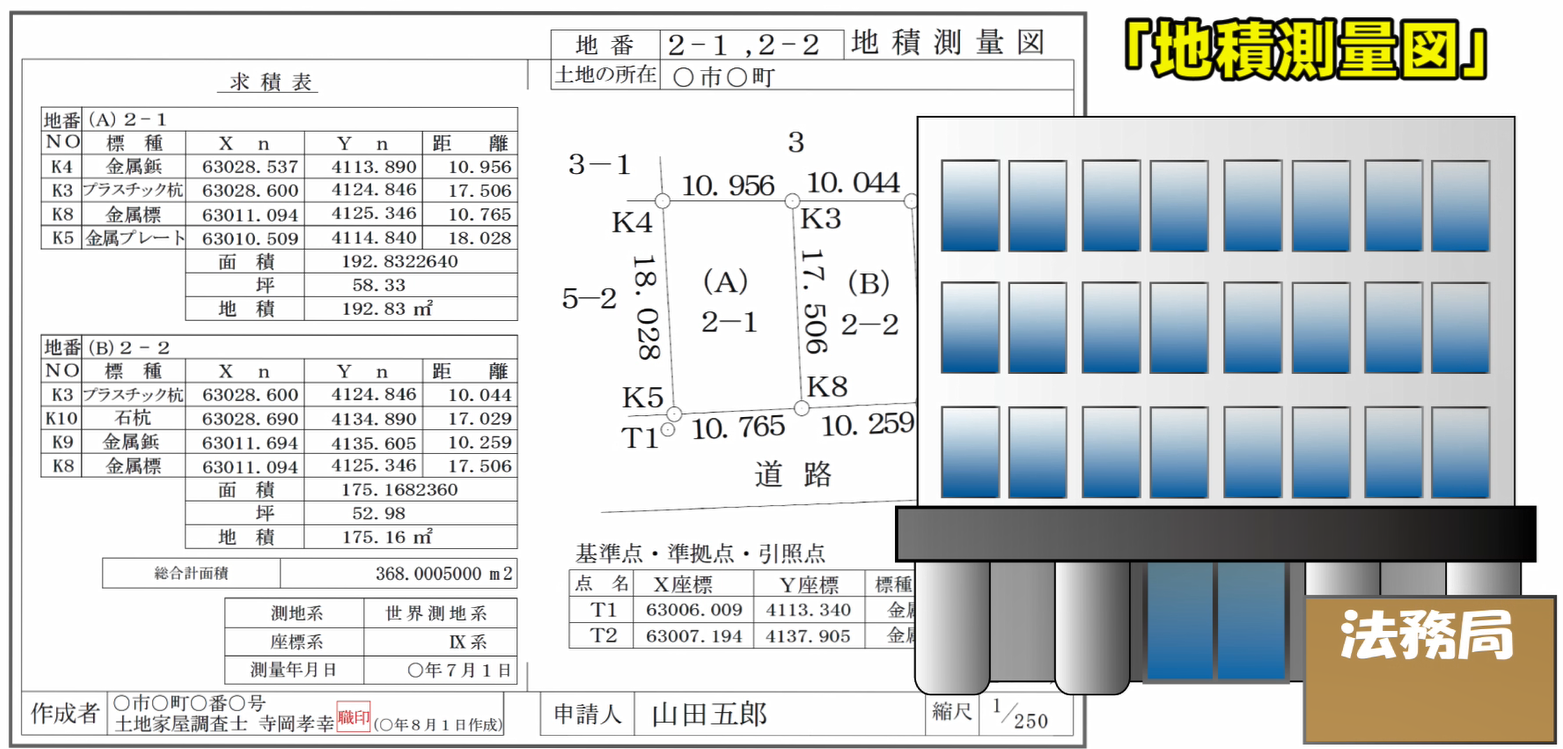

まず、地積測量図は、法務局で保管されていて、

法務局から交付してもらえる図面のため、

公的な図面になります。

なお、地積測量図は、主に土地家屋調査士が作成して、

土地表題登記や分筆登記、地積更正登記などの登記の際に、

法務局に提出される図面です。

そのため、法務局に提出されていない地積測量図は、

公的な図面とは言えないので、

法務局に提出されている地積測量図かどうかの確認は必要です。

次に、確定測量図は、土地の売却などの際に、

売主側で境界確定測量を実施し、通常、

境界確認書又は隣接境界線証明書などと一緒に、

買主に渡される私的な図面になります。

境界確認書や隣接境界線証明書は、上図のように、

隣地所有者が境界を確認したことを証明した書類で、

隣地所有者の署名と押印もされている書類になります。

確定測量図は、これらの境界確認書や隣接境界線証明書を基に、

土地全体の面積や、各境界点の座標値、境界標の種類などを、

一目でわかるように作成された私的な図面なのです。

図面のタイトル(名称)の違い

地積測量図と確定測量図は、図面のタイトルに違いがあります。

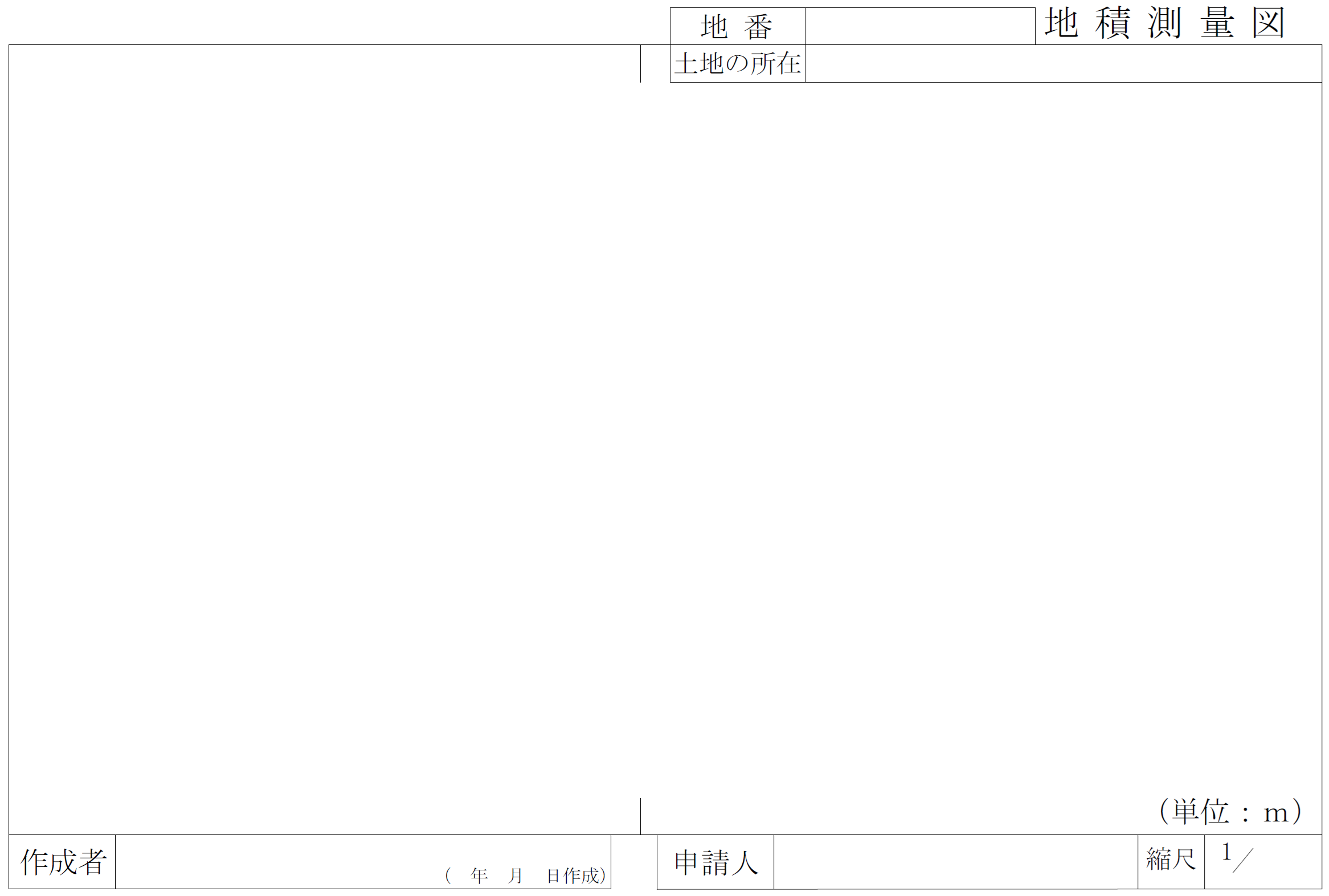

まず、地積測量図は、下図4のように、図面の右上に、

大きめの文字で、「地積測量図」と記載されています。

なお、昭和時代の古い地積測量図の場合は、

下図5のように、図面上部の中央に、大きめの文字で、

「地積測量図」と記載されている図面もあります。

そのため、図面の上部に、「地積測量図」という記載があれば、

それは地積測量図と判断できるのです。

ただし、図面の上部に「地積測量図」という記載があっても、

法務局から交付してもらった図面ではない場合、

法務局に提出されている地積測量図かどうかの確認が必要です。

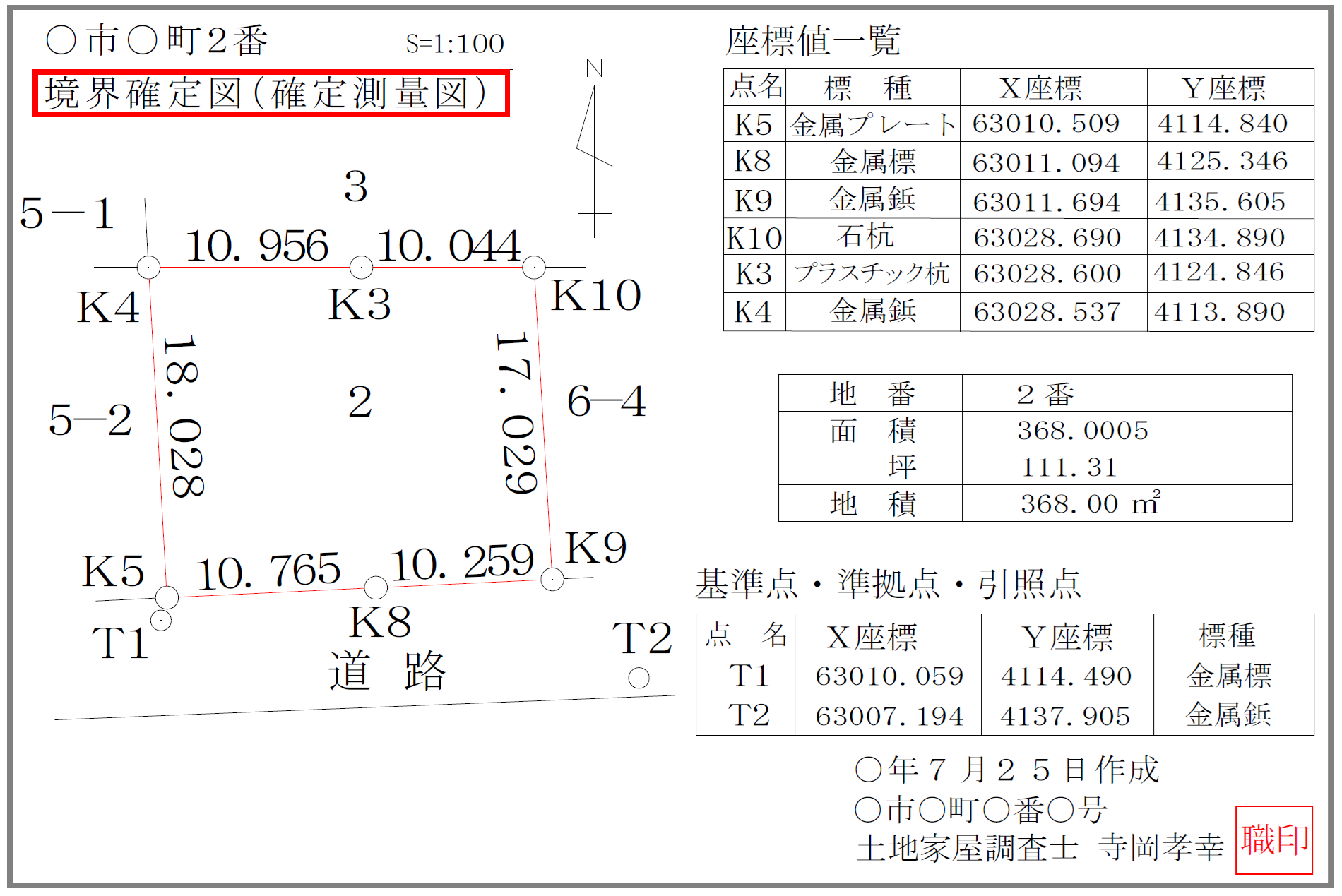

次に、確定測量図は、定められた様式が特に無いため、

作成者によって、図面のタイトルに違いはありますが、

下図6のように、「境界確定図」や「確定測量図」などと記載されています。

なお、図面のタイトルが、境界確定図 又は 確定測量図でも、

土地の一部の境界確定図の場合もあるため、

土地全体の境界確定図なのかどうかの確認は必要です。

図面の様式と記載内容の違い

地積測量図と確定測量図は、図面の様式と記載内容に違いがあります。

まず、地積測量図は、下図7の様式によって、

B4サイズの用紙で作成しなければならないことが、

不動産登記規則第74条第3項で定められています。

不動産登記規則第七十四条第三項

第一項の土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図は、別記第一号及び第二号の様式により、日本産業規格B列四番の丈夫な用紙を用いて作成しなければならない。

引用元: e-Gov法令検索.「不動産登記規則 」. (参照 2025-8-13)

そして、地積測量図には、地番区域の名称、方位、縮尺、

隣地を含む地番、地積及びその求積方法、筆界点間の距離、

座標系の番号又は記号、筆界点の座標値、境界標、

測量年月日を記載することが、不動産登記規則第77条で定められています。

ただし、平成17年よりも前に作成された地積測量図や、

三斜法による地積測量図の場合は、座標系の番号又は記号と、

測量年月日等は、通常、記載されていないことに注意が必要です。

逆に、確定測量図は、特に決まった様式がないため、

下図8のような感じで作成され、記載内容についても、

ある程度は共通していますが、作成者の任意で作成される図面です。

利用目的の違い

地積測量図と確定測量図は、利用目的に違いがあります。

まず、地積測量図は、土地の面積と形状などを、

土地表題登記や分筆登記、地積更正登記などによって、

法務局で登記することで、公にするのが目的です。

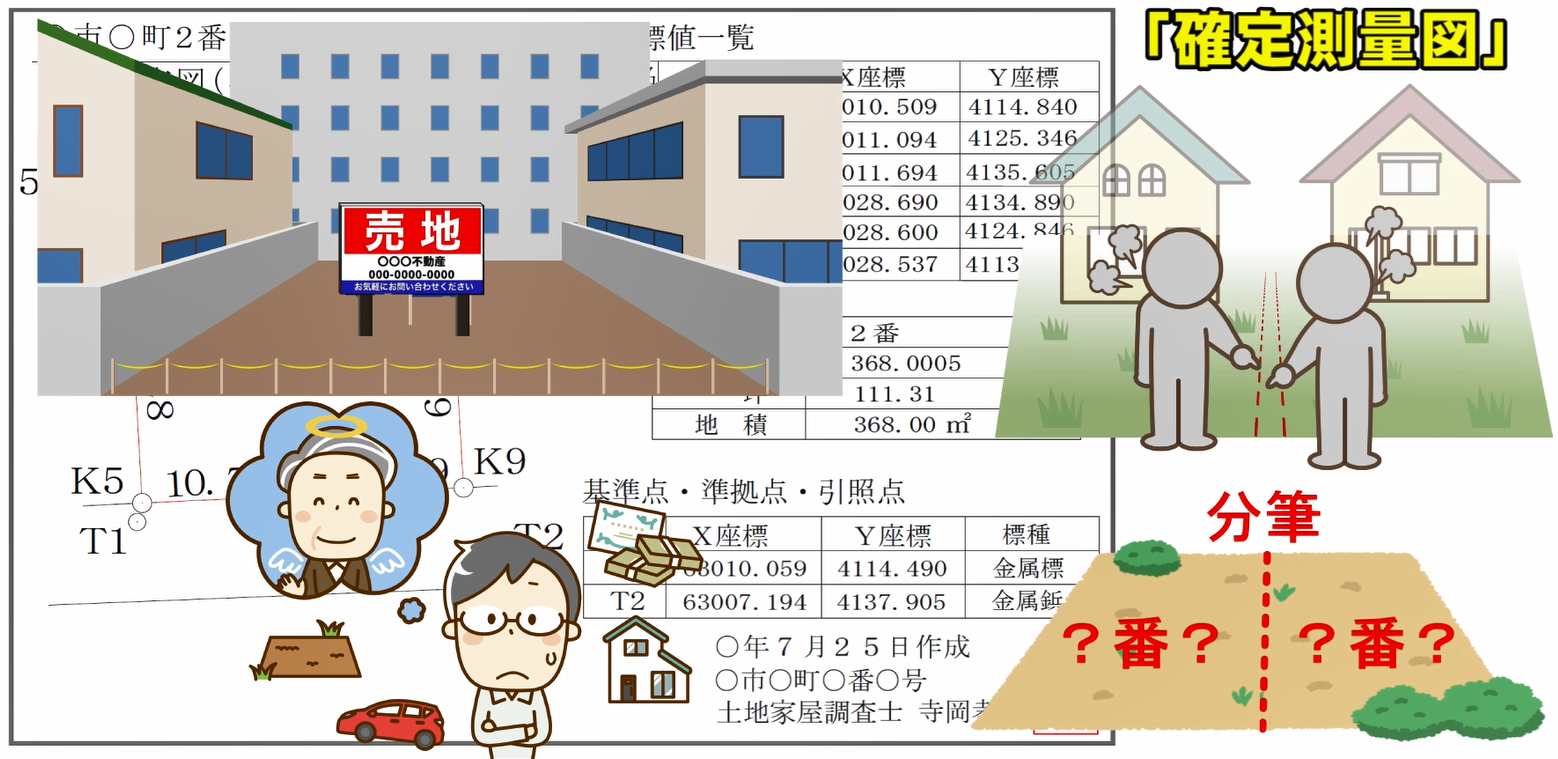

次に、確定測量図は、主に土地の売買や、

境界紛争の解決、相続税の申告、土地の分筆登記などのため、

土地の境界を明らかにするのが目的です。

ただ、最初から確定測量図だけを作成するのではなく、

根拠となる境界確認書又は隣接境界線証明書を作成した上で、

その内容に基づいて、確定測量図を作成するのが通例です。

どんな場合に必要となるかの違い

地積測量図や確定測量図が、どんな場合に必要となるかは、

状況に応じて判断することになります。

まず、地積測量図は、主に次のような場合に必要です。

- 土地表題登記や分筆登記、地積更正登記を法務局に申請する場合

- 合筆登記や建物表題登記の資料として、土地を調査する場合

- 土地の売買や相続の際に、土地の面積や形状、境界を把握する場合

次に、確定測量図は、主に次のような場合に必要です。

- 土地の売却をする際に、境界の確定が必要な場合

- 相続税の申告をする際に、状況に応じて必要な場合

なお、土地を売却する際に、地積測量図が無かったり、

現地復元性のない地積測量図だった場合には、

境界確定測量を行い、確定測量図を作成するのが一般的です。

保管場所と入手方法の違い

地積測量図と確定測量図は、保管場所と入手方法に違いがあります。

まず、地積測量図は、法務局で保管されている図面で、

土地1筆あたり450円程度の取得手数料を支払えば、

誰でも法務局から取得できる図面です。

ただし、ネット上の登記情報提供サービスを利用する場合は、

土地1筆あたり361円程度の取得手数料を支払うことで、

誰でも法務局で管理している地積測量図を取得することが可能です。

なお、土地家屋調査士から受取った地積測量図がお手元にあり、

同じ地積測量図が法務局に提出されている場合は、

その地積測量図を、法務局から再度取得する必要はありません。

次に、確定測量図は、土地の所有者が保管する図面になるため、

取得先は、通常、その時の土地の所有者になります。

ただし、確定測量図は、全ての土地に存在するわけではなく、

過去に境界確定測量が行われた土地にのみ、

存在する図面であることに注意が必要です。

たとえば、土地の売買をする際には、通常、

売主が、土地家屋調査士などに境界確定測量を依頼して、

その成果品として、確定測量図などの境界確定書類を受け取ります。

そして、土地の売却取引きでは、売主から買主に対して、

通常、確定測量図などの境界確定書類が引き継がれます。

なお、確定測量図を作成した土地家屋調査士であれば、

図面のデータなどを一定期間保管している場合があるため、

確定測量図を作成した土地家屋調査士に問合わせることで、

確定測量図を入手できる可能性はあります。

逆に、過去に境界確定測量が行われていない土地の場合は、

土地の所有者は確定測量図を持っていないですし、

誰もその土地の確定測量図を持っていないということになります。

以上、地積測量図と確定測量図の違いを解説致しました。

| 【違い】 | 【地積測量図】 | 【確定測量図】 |

| 1.境界の確定の有無 | 境界確定済みの場合と、 境界未確定の場合がある | 境界は確定済み |

| 2.公的又は私的な図面 | 公的な図面 | 私的な図面 |

| 3.図面上のタイトル | 地積測量図 | 確定測量図 又は 境界確定図 |

| 4.図面の様式と記載内容 | 図面の様式も記載内容も、 不動産登記規則で定められている | 定められた様式は特にない |

| 5.利用目的 | 土地の面積や形状、 境界などを、 公にすること | 土地の売買などのため、 境界を明らかにすること |

| 6.どんな場合に必要 | 土地表題登記、 分筆登記、 地積更正登記、 土地の売買や境界の確認に必要 | 土地の売買、 境界紛争の解決、 相続税の申告などに必要 |

| 7.保管先と取得先 | 法務局、 登記情報提供サービス | その時の土地の所有者 ※作成した土地家屋調査士 |

なお、確定測量図とは何かと、

地積測量図や境界確定図との違いについては、

「確定測量図とは?地積測量図や境界確定図との違い」で、

くわしく解説しています。

地積測量図とは何かと、地積測量図の見方と取得については、

「地積測量図とは?地積測量図の見方と取得」をご参照下さい。